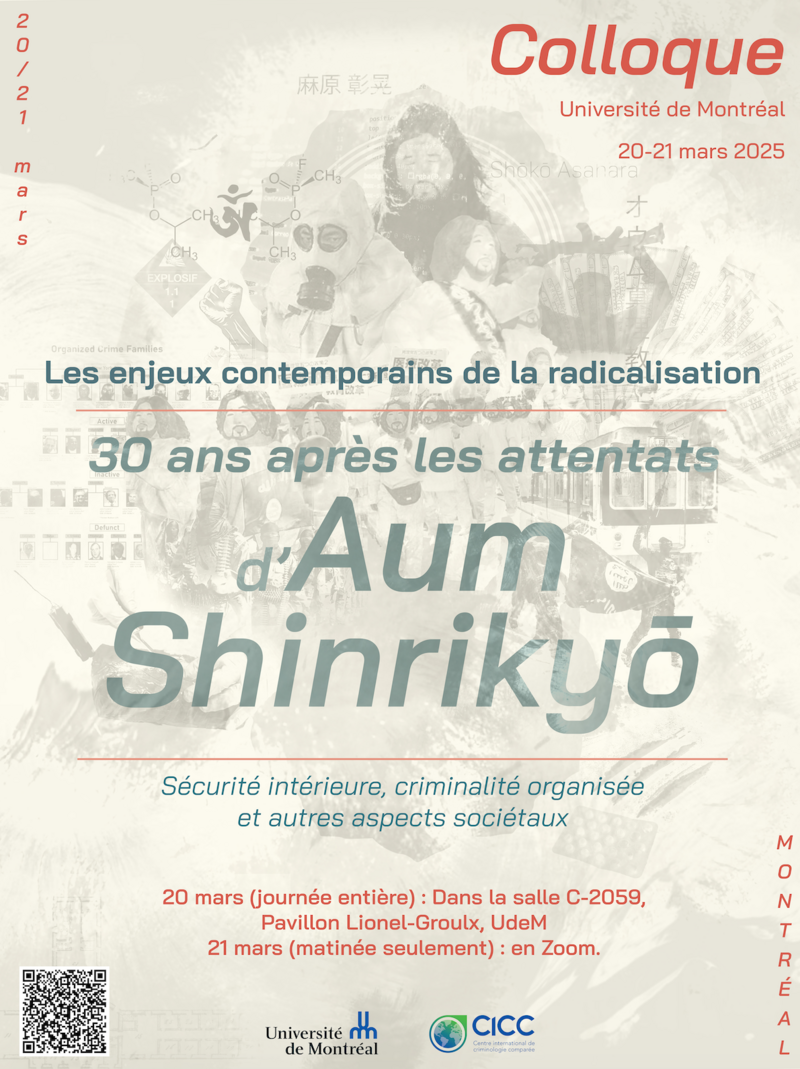

Trente ans après les attentats d’Aum Shinrikyō : enjeux contemporains de la radicalisation

Ce colloque est organisé par Arnaud Palisson et réunira des experts en sécurité intérieure, criminalité organisée et dynamiques sociétales liées aux phénomènes de radicalisation.

Un événement clé pour analyser l’héritage du passé et les enjeux de l’avenir à travers conférences et discussions.

- 20 mars (journée entière) : Dans la salle C-2059, Pavillon Lionel Groulx,UdeM.

Places disponibles : 50.

- 21 mars (matinée seulement) : en Zoom.

Places disponibles : Illimité.

Le 20 mars 1995, dans le métro de Tokyo, des membres de la secte Aum Shinrikyō perpétraient un quintuple attentat au gaz sarin ; des attaques coordonnées qui allaient causer la mort de quatorze personnes, faire plusieurs milliers de blessés et laisser une empreinte profonde dans la société civile japonaise.

Cet acte terroriste marquait l’apogée de la radicalisation d'un mouvement spirituel de type Nouvel-Âge. Créé sous la forme d'un modeste atelier de yoga en 1984, Aum Shinrikyō allait, en quelques années, devenir tout à la fois :

Trois décennies plus tard, aux antipodes, le cas Aum Shinrikyō semble appartenir à un passé lointain ; particulièrement depuis 2018 et l'exécution par la justice japonaise des treize principaux responsables des attentats. Pourtant, l'organisation – rebaptisée Aleph en 2000 – demeure sous la surveillance étroite et continue de la police et du renseignement japonais. Les leçons à en tirer en Occident s'avèrent également très actuelles.

En effet, les démocraties libérales sont encore et toujours confrontées à l'extrémisme religieux et à la radicalisation violente de certaines mouvances ou organisations marginales.

Dans ce contexte, ce colloque envisage l'organisation Aum Shinrikyō comme le point de départ d'une réflexion sur les dynamiques et les enjeux contemporains :

L’événement réunit des spécialistes francophones de disciplines diverses, qui présenteront divers enjeux actuels en matière de radicalisation violente, faisant ainsi écho, trente ans plus tard au cas emblématique d’Aum Shinrikyō.

Les sectes sont, la plupart du temps, faciles à décrire selon le schéma classique de la relation physique entre le gourou et ses adeptes. Cependant, les processus sectaires dans un contexte numérique sont beaucoup plus difficiles à décrire, mais ils existent et permettent d’amplifier à moindre coût l’aura du gourou auprès de ses disciples.

C’est dans le contexte d’une recherche sur des groupes de militants anti-complotistes que nous avons découvert que, sous le couvert d’une lutte rationaliste contre le complotisme, se cache un réseau d’affinités où des processus sectaires sont à l’œuvre autour d’une figure charismatique et que l’on peut y trouver le même style de coercition que l’on peut trouver dans une secte plus classique.

Nous mettrons ainsi au jour les tactiques d’annulation, d’intimidation et de coercion que l’on peut trouver dans ces réseaux. Cette communication se base sur des entrevues avec des anti-conspirationnistes et par de l’analyse de contenu numérique de ces réseaux de 2021 à 2024.

Le sociologue Martin Geoffroy est professeur-chercheur en sociologie au Cégep Édouard-Montpetit. Il est détenteur d’un doctorat et d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en communication de l’UQÀM. Sa thèse de doctorat avait pour thème l’intégrisme catholique au Québec.

Il s’intéresse depuis plus de vingt ans aux mouvements d’extrême-droite et de droite au Québec, aux États-Unis et en France. Il a été chercheur post-doctoral (FQRSC) à la Fordham University à New York en 2003-2004 où il a effectué un projet de recherche sur le fondamentalisme protestant américain.

Il a fondé en 2016 le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR) et il a été son directeur de 2016 à 2022. Il est membre associé de la Chaire UNESCO-PREV et est également le directeur de la collection du CEFIR aux Presses de l’Université Laval.

David Morin est professeur titulaire à l’École de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Ses champs d’expertise et son expérience professionnelle portent sur les questions de sécurité nationale et internationale, en particulier sur l’extrémisme violent et la radicalisation.

Il est cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents (Chaire UNESCO-PREV). Il a siégé sur le groupe consultatif d’experts sur la sécurité en ligne chargé de fournir des conseils au gouvernement du Canada sur un cadre législatif et réglementaire permettant de lutter au mieux contre le contenu préjudiciable en ligne.

Enfin, outre de nombreuses activités scientifiques et auprès des milieux de pratique, le professeur Morin contribue activement au débat public et dans les médias sur ces questions.

Dans un contexte de visibilité accrue des groupes d’extrême droite accélérationniste dans les dernières années, notamment au Canada (Comité permanent de la sécurité publique et nationale, 2022), et d’inscription de plusieurs groupes comme Atomwaffen Division ou The Base comme entités terroristes (Gouvernement du Canada 2023), certains demeurent complexes et mystérieux. C’est le cas de l’Ordre des Neuf Angles (Order of Nine Angles, parfois abrévié ONA ou O9A). Les rares études à son sujet (Goodrick-Clarke 2002, Colin 2024, Kaplan 2002, Senholt 2009 et 2013, Monette 2013, Koch 2021) ont tenté de comprendre comment ce groupe a pu articuler des idéologies aussi diverses que le satanisme « traditionnel », le national-socialisme et même l’islamisme radical (Koch 2023), par le biais de son supposé fondateur, David Myatt.

Plus récemment, l’ONA s’est retrouvé au cœur d’affaires légales médiatisées, notamment celui d’Ethan Melzer, un jeune soldat accusé d’avoir fait parvenir du matériel classifié au groupe dans le but de déclencher une attaque terroriste djihadiste sur son unité militaire (US v. Ethan Melzer 2022).

Cette communication vise à comprendre comme l’ONA articule diverses théories du complot en créant notamment des « ponts narratifs » entre extrême droite et djihadisme (Koch 2023), et en participant par le biais du conspirationnisme au développement d’hybridations idéologiques favorisant le potentiel de radicalisation et la coordination d’acteurs de différents milieux extrémistes.

Mathieu Colin est professeur associé à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, et postdoctorant au Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ).

Titulaire d’un doctorat en sciences des religions de l’Université de Montréal, il étudie le conspirationnisme ainsi que les idéologies d’extrême-droite, notamment l'accélérationnisme et le néo-nazisme. Il analyse également les influences culturelles et religieuses de ces mouvements, de l’étude des mèmes à celle de l’ésotérisme.

Il est aussi spécialiste des liens entre politique et religion aux États-Unis, ainsi que du satanisme contemporain.

L'ancien Premier ministre du Japon, Abe Shinzo, a été assassiné au cours de l'été 2022 dans le cadre d'un complot de vengeance visant l'Église de l'Unification. À la suite de cet événement, les craintes populaires concernant les « sectes » ont refait surface, et une vague de médias et de publications a encouragé les griefs à l'encontre d'un certain nombre de religions controversées.

Cet exposé présente les sources de la peur populaire des sectes au Japon et examine également l'évolution de ces craintes au fil du temps. En particulier, nous noterons que les craintes à l'égard des sectes dans les années 1990 ont été alimentées par les crimes d'Aum Shinrikyō et se sont concentrées sur les conversions aux religions.

Aujourd'hui, cependant, très peu de personnes se convertissent à des religions au Japon, et les préoccupations populaires se sont déplacées pour se concentrer sur les enfants élevés dans l'orbite de religions controversées en tant que nouvelle catégorie de victimes. Les sources de ce changement sont examinées à la lumière des tendances démographiques et politiques qui affectent la société japonaise.

Adam J. Lyons enseigne les religions japonaises à l’Université de Montréal. Il est l'auteur de « Karma and Punishment : Prison Chaplaincy in Japan » (Harvard, 2021).

Ses recherches actuelles portent sur les nouvelles religions du Japon et sur l’écrivain Serizawa Kojiro.

Depuis la campagne d’attentats à la bombe orchestrée par Pablo Escobar à la fin des années 1980, les interconnexions entre le crime organisé et le terrorisme suscitent un intérêt croissant parmi les chercheurs.

Certains soutiennent qu’un rapprochement accru entre ces deux phénomènes est observable depuis la fin de la guerre froide. À l’inverse, un nombre grandissant d’études soulignent et critiquent les limites et les biais inhérents aux analogies superficielles établies entre le terrorisme et le crime organisé. Malgré ces divergences analytiques, il est généralement admis qu’il existe des points de convergence entre ces deux phénomènes.

Cette présentation offre une synthèse des principaux débats académiques sur le sujet et les illustre à travers le cas des violences liées au crime organisé au Mexique.

Valentin Pereda est professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur régulier au Centre International de Criminologie Comparée.

Titulaire d’un doctorat en criminologie de l’Université de Toronto, ses recherches portent principalement sur le crime organisé et les stratégies de lutte contre ce phénomène.

Dans cette conférence, nous revisiterons la théorie des vagues terroristes développée par David C. Rapoport. Cela nous permettra tout d’abord de situer le mouvement de la secte Aum Shinrikyo par rapport à cette théorie, puis d’examiner comment il s’inscrit dans la mouvance terroriste contemporaine. Le conférencier en profitera également pour revenir sur ses propres écrits, réalisés il y a plus de 15 ans, dans lesquels il tentait de prévoir les évolutions du terrorisme.

Benoit Gagnon est spécialiste en gestion de la sécurité. Ancien des services de renseignement criminel, il se concentre principalement sur les questions de renseignement, de sécurité, de terrorisme et de criminalité informatique. Ancien cadre dirigeant dans deux entreprises de sécurité, il est détenteur d’une maîtrise en études stratégiques et d’un MBA. Il est membre de la Canadian Association of Management Consultants et de l’Information Systems Audit and Control Association. Il a également entrepris des études doctorales en criminologie, portant sur la criminalité informatique.

La montée de l’extrême droite et la radicalisation de militaires ou de vétérans observées au cours des dernières années apportent leur lot d’inquiétude aux autorités canadiennes.

À la suite des attaques commises par des militaires (ou vétérans) comme celles d'Oklahoma City en 1995 ou du jour de l’an 2025, nous posons la question de la menace terroriste par un utilisateur expert ayant un accès légitime à des explosifs commerciaux.

Nous formerons aussi un postulat que l’utilisation de multiplicateurs de combat soulève la possibilité de commettre des attaques très complexes par un nombre restreint d’individus.

Joël Deshaies est étudiant à la maîtrise en génie industriel à la Polytechnique Montréal, option gestion des risques et résilience organisationnelle. Il est principalement motivé par les enjeux de terrorisme et de sabotage contre les infrastructures essentielles.

Œuvrant depuis plus de 25 ans dans le domaine de l’ingénierie, il est spécialisé en instrumentation et infrastructures essentielles. Son expertise principale est l’application technique des explosifs civils (explosifs de sautage, systèmes d’initiation, pyrotechnie).

Notre analyse s’intéresse à une problématique actuelle touchant la sécurité publique au Canada : les attaques visant les actifs humains liés à des infrastructures complexes, mais opérant en dehors de celles-ci.

L’attaque de Matsumoto, menée par Aum Shinrikyō, illustre l’ampleur des conséquences des attaques non conventionnelles sur la sécurité publique. Cet événement, marqué par l’utilisation de gaz sarin pour cibler des civils hors d’une infrastructure sensible, met en évidence la nécessité de mieux comprendre et anticiper les menaces asymétriques.

En tant qu’étudiantes à la maîtrise en sécurité intérieure, nous avons choisi d’approfondir cette thématique à travers deux perspectives. La première examine les risques auxquels fait face le personnel médical des cliniques d’avortement, en mettant en lumière leur impact sur l’accès à un avortement sûr et équitable. La seconde s’intéresse aux perturbations causées par les cyberattaques liées au télétravail, en analysant notamment leurs effets en chaîne sur les infrastructures critiques.

Kéria Faragalla est candidate à la maîtrise en criminologie en option sécurité intérieure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Son travail dirigé porte sur la désinformation liée à l’ingérence étrangère ciblant les infrastructures essentielles du Canada.

Elle s’intéresse particulièrement à l’analyse en renseignement stratégique et à l’étude des enjeux liés à la politique, la criminologie et la Défense nationale.

Charlotte Vézina-Levreault est candidate à la maîtrise en criminologie sous l’option sécurité intérieure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.

Son travail dirigé portera sur la culture Sigma et elle s’intéresse grandement aux mouvements d’extrême droite. Elle souhaite devenir analyste en renseignement afin de combiner ses passions pour la criminologie et la politique.

Le statut de traducteur-interprète offre une prise particulière avec les problématiques d'asymétrie et de saturation informationnelles. Le positionnement des acteurs dans un marché de l’information fragmentaire et dérégulé les pousse parfois vers une forme d'isolement et de surinvestissement dans les secteurs qu’ils ciblent.

La problématique des nouvelles technologies au sein des mouvements néo-religieux et de la radicalité qui leur est associée peut s’articuler selon trois axes :

– la fonction de la technologie comme réalisation d’un objectif messianique ou idéologique,

– la dissociation des moyens et des fins, qui permet de consacrer toute son énergie aux activités imposées par le groupe ou au perfectionnement de dispositifs techniques mis au service du groupe ou du leader,

– un rapport corporel à la technique, fait de rétributions symboliques et d’une interaction en cycle fermé avec le dispositif technique développé par le groupe.

L'auteur Itsurō Kohama y a identifié les mécanismes qui lient la technologie à une forme de nihilisme qu'il a repérés dans le comportement des adeptes de la secte Aum Shinrikyō, et des différentes prises de position des intellectuels japonais après les attentats au gaz sarin dans les années 90. Son ouvrage "Aum et la convergence des luttes" permettra d'éclairer une partie des questionnements que posent les mouvements sectaires à l'ère d'une économie toujours plus numérisée.

Ryōma Takeuchi est traducteur-interprète indépendant. Il est titulaire d'un Bachelor en relations internationales (ILERI, Paris) et d’une licence en langue et civilisation japonaises (INALCO, Paris).

En France, le concept de continuum de sécurité repose sur l'idée que la sécurité est une responsabilité partagée entre plusieurs catégories d'acteurs, et vise à assurer une coopération et une complémentarité renforcées entre les différents acteurs de la sécurité, qu'ils soient publics ou privés, afin d'améliorer la protection des personnes et des biens. Le terme s'inscrit dans un contexte où les menaces sont de plus en plus complexes et où les forces régaliennes ne peuvent pas tout assumer seules.

Des forces de sécurité publique (police nationale, gendarmerie, services de renseignement, douanes...) aux citoyens — en passant par les forces de sécurité privée (agents de sécurité, vidéoprotection, sûreté portuaire, transporteurs de fonds, détectives privés...), les polices municipales et les réservistes —, le continuum de sécurité est une vision pragmatique et modernisée de la gestion sécuritaire, qui s'inscrit notamment dans le cadre de la LOPMI (loi d'orientation et de programmation du Ministère de l'Intérieur), afin d'optimiser les ressources face aux défis sécuritaires actuels.

Dans le cadre des dérives thérapeutiques et sectaires, l’intérêt du continuum de sécurité entre détectives privés et forces régaliennes repose sur une coopération stratégique visant à détecter, documenter et combattre ces phénomènes plus efficacement, sous le double contrôle de deux organismes dédiés : la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) et la DEPSA (Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes). En ce domaine sensible, ce partenariat en est toutefois à ses balbutiements, porté par quelques voix expertes dont celle de Benoît Judde.

Benoit Judde est directeur d'enquêtes privées de l'Agence J & D (France). Après un parcours universitaire complet en droit (master II) et une carrière de juriste-fiscaliste, il est devenu détective privé spécialisé.

Depuis plus de dix ans, il focalise son exercice sur une thématique particulièrement exigeante : les enquêtes en dérives thérapeutiques et sectaires.

En collaboration permanente avec une psychologue experte hors liste, et confronté à des situations de terrain éminemment stressantes (notamment en infiltration), il a acquis une expérience théorique et pratique robuste sur les mécanismes d'influence et de manipulation, sur l'art du sang-froid face à des configurations extrêmes ou imprévisibles, et sur la discipline du caméléonisme.

Benoît Judde est conférencier et chargé d'enseignement professionnel, et intervient non seulement au sein de la formation des futurs détectives privés (ESARP et Université Paris-Panthéon-Assas), mais également à la demande de partenaires publics, privés ou associatifs.

Entre 1988 et 1995, la secte japonaise Aum Shinrikyō connut une radicalisation en plusieurs phases, qui se manifestèrent par la perpétration d’infractions de plus en plus graves, à l’encontre de catégories de victimes de plus en plus larges. Le paroxysme fut atteint le 20 mars 1995, avec les attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo.

Ces attaques coordonnées ont érigé Aum Shinrikyō en parangon de la « secte » nuisible. Un stéréotype sur lequel s’appuient certains auteurs pour minimiser la dangerosité du phénomène sectaire : selon eux, l’assassinat de masse y étant si rare, les « sectes » ne sauraient véritablement constituer un danger pour la société et les individus.

Mais les actes terroristes d’Aum Shinrikyō en 1995 ne doivent pas occulter le fait que, avant de débuter sa dérive jusqu’au-boutiste, le groupe était déjà le théâtre d’infractions de droit commun sérieuses et récurrentes. On relèvera en outre que, de nos jours, d’autres organisations sectaires commettent habituellement des infractions graves, sans avoir jamais connu de radicalisation tragique.

Arnaud Palisson est docteur en droit criminel français. Il a consacré sa thèse aux principales activités de l’Église de scientologie au regard du droit pénal. Ce document a servi de référence à des magistrats et des enquêteurs dans plusieurs affaires judiciaires impliquant l'Église de scientologie en Europe.

De 1995 à 2005, il a été analyste du renseignement au Ministère de l'Intérieur, à Paris. D’abord chargé du suivi du phénomène sectaire, il a ensuite travaillé en antiterrorisme.

Au Québec, il a été analyste en renseignement à la Sûreté du Québec, puis à Aéroports de Montréal. Il est chargé de cours à l'Université de Montréal et à Polytechnique Montréal.

Attention - Votre version d'Internet Explorer est vieille de 20 ans et peut ne pas vous offrir une expérience optimale sur le site du CICC. Veuillez mettre à jour votre ordinateur pour une expérience optimale. Nous vous recommandons Firefox ou Chrome, ou encore ChromeFrame si vous êtes dans un environnement corporatif ou académique dans lequel vous ne pouvez pas mettre à jour Internet Explorer.